|

她生在剪纸世家,六岁就开始跟姥姥学剪纸。

她是个极具天赋的民间艺术家,在剪纸行当里,全国首屈一指。

她是烟台的“活名片”,众多海外慕名而来。

她是个很“固执”的烟台人,她要把剪纸艺术留在中国。

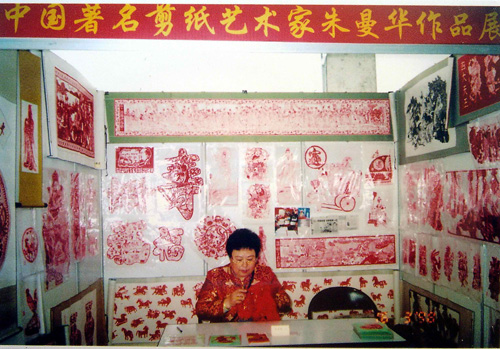

朱曼华与她的剪纸

2005年1月6日,中午,天有些冷,烟台山公园,正对公园门口的原美国领事馆的小楼里,朱曼华跟老伴正在隔间吃午饭,100多平米的展厅有些空旷。

金陵十二钗、醉八仙、五虎上将,墙上一排排的大红剪纸吸引了记者,采访也自然而的从祖辈上说起。

6岁学剪纸

朱曼华,祖上是老烟台,老家就在烟台郊区的农村。6岁,朱曼华就开始学剪纸了,“看姥姥、妈妈剪,自己慢慢也就会剪了。”

朱曼华知道的,家里剪纸就是从姥姥那一代开始的,到现在自己的外甥都会剪纸了,已经是五代相传的剪纸世家了。

“以前家里床上、柜子上、镜子上,甚至是屋顶的‘虚棚’(相当于现在的天花板)上,都贴满了剪纸。”

那时候,剪纸还是个习俗,远没被当成艺术,农历2月2龙抬头、春节、姑娘出嫁之类的年节、喜事,家里就会剪些喜庆的红纸儿,哪一年属什么的,就多剪点什么,胖娃娃抱鱼象征“年年有余”这样的,是每年都会剪不少的。

从朱曼华记事起,姥姥就总是坐在土炕上,一天不拉的剪纸,老人家一直都是方圆几里地有名的简直能手。直到去世前几天,老人还在剪纸,“姥姥差几天就要满100岁了”。

朱曼华的母亲更是个巧手的农家妇女,刺绣、针灸、裁缝、剪纸样样精通,最擅长剪纸。那时候,穷人家都去不起裁缝店,都来找母亲做衣服。直到现在,老妈妈已经86岁,还有结婚的人家找,请她给剪给大红的喜字什么的。

1955年,朱曼华上学了,念到小学,家里就不让读了。父亲去世的早,母亲就靠赶集卖剪纸挣两个钱,家里非常困难。“妈妈不让上了,家里供应不起,而且我剪纸确实剪得挺好。”

于是,12岁的朱曼华就成了母亲的帮手,一心一意地剪纸,而剪纸剪得一般的妹妹,却留在了学校,一直到读完高中。

好在朱曼华天生就喜欢这个,一天一天的不出门,在家里剪纸。“我真的是迷上这个了,烧火的都不忘了停下来剪几下。”

没多长时间,朱曼华的剪纸作品已经一摞一摞地堆满了屋子。很多邻居到她家里串门都问,剪这么多有什么用,朱曼华笑笑说,“留到你们家孩子结婚的时候用呗”。

直到现在,朱曼华都不会做饭,都是老伴做好了,她只管吃。“这都比刚结婚那会儿好多了,那时候,她吃饭都不下床。”老伴笑着补充说。

那么多年,无论是老伴的朋友来家里,还是朱曼华的朋友来家里,都是老伴下厨做饭。有一次,老伴有事出了趟门,让朱曼华煮了锅米粥。等他回来一看,锅里的白米粥居然是红红的!

原来,朱曼华照看炉子的时候没在意,把剪纸弄到了锅里。“不过,她也有好处,就是不挑,你给她做什么就吃什么。”少来夫妻老来伴,四十年的风雨,老伴已经跟朱曼华达成了默契。

朱曼华作品展

烟台“活名片”

慢慢地,朱曼华的剪纸艺术,在烟台已经小有名气。1986年,经过推荐,朱曼华去北京,参加了全国25省市自治区,获得金奖。

从那以后,朱曼华年年都会接到邀请,参加几次国家级的比赛。“只要参加就肯拿金奖,这么多年来获得奖都说不清了。”

1990开始,就有很多地方邀请朱曼华去表演,烟台专门出售旅游纪念品的友谊商店还专门给朱曼华设立了一个柜台。

1996年,毓皇顶公园给朱曼华提供了一个免费的展厅。朱曼华的剪纸作品有更广阔的展示空间。很多到烟台旅游的外国友人,都慕名到朱曼华的展厅里买作品,带回去做留念。

也有国内专门收藏剪纸作品的,有好几个大老板经常打电话给朱曼华,问有没有新的作品。“他们都是做大买卖的,一次都是要几千块钱甚至几万块钱的,有时候他们订做大幅的,像百虎图啊、水浒一百单八将啊,一份都要两三万块钱。”

2001年,烟台新华书店店长找到朱曼华,请她在新华书店举行了一个展览会。同年,毓皇顶公园大修,朱曼华的不得不暂时把展厅搬出来,这个消息一经传出,烟台的几个旅游景点都争先恐后地找到朱曼华,请她把展厅设到自己的里面。

最后,朱曼华选定了烟台山公园,一个月交300块钱,租了这个100平米的展厅。这几年里,联合国一个副秘书长、俄罗斯驻华大使及夫人、印度尼西亚大使等国外友人,都曾经亲自到公园的展厅里来参观、选购剪纸作品,烟台国际旅行社一向都把朱曼华的剪纸当成“国礼”送给外国朋友。

2005年4月24日,烟台市市长周齐出访日本,也从朱曼华的展厅里选购了一大批的剪纸作品。朱曼华和她的剪纸,已经成为了烟台市的一张名片。

2004年,朱曼华应东炮台旅游景点负责人的邀请,又在东炮台海边上设了一个展厅。朱曼华让大儿子照看那个展厅。

“光靠手剪,一年能剪多少作品?”

“反正去年买了1200张大纸到现在剪得差不多了。”

“一个展厅一个月能收入多少?”

“这也很不好说,看游客的数量,也看有没有大买家,有时候人比较少,但有时候一个人就买走几万块钱的。”

四世同堂剪纸

五代剪纸传奇

这些年来,朱曼华一直陆陆续续地收学生,都是不要钱的,有学校的学生,也有邻居家的孩子。朱曼华先后给南通路小学、开发区第六小学教过孩子们艺术课。

上海、济南的老年大学有关人员,都多次电话、来信请朱曼华过去教学,朱曼华都没有时间过去。

有一次,一个北京工业学院的教授来烟台旅游,看到朱曼华的作品就不走了。后来还专程从北京赶到烟台,请朱曼华到北京上民族艺术课,讲讲剪纸这门一门民间艺术发展的意义,因为事情太忙,朱曼华也没有去。

但是,朱曼华的弟子早已是满天下了。朱曼华收的第一个“入室弟子”王英梅现在已经韩国小有名气的剪纸艺术家了。

当时,王英梅家在烟台农村,家境也不算太好,打了好几遍电话要拜朱曼华为师。朱曼华心一软,也就收下了这个徒弟。

“那一年,吃住都在我家,现在好了,跟她哥哥去了韩国,在那边混得还不错,前段时间还打电话回来,要我也过去。” 朱曼华说到自己的弟子来,满脸得意的笑容。

“还有个学生叫陶军,男的,现在在法国巴黎做剪纸生意。这几年,跟着我学剪纸的,最远的是从海南岛来的,叫苗立华,现在在海南做剪纸,过得也挺好。”

这两年,随着朱曼华的作品,还有她学生的作品在国外广泛传播,不断有人要请朱曼华出国,她都拒绝了。

美国洛杉机华裔艺术家协会会长张家磊,一年多来经常给朱曼华打电话,有时候半夜才打过来,一打就是一两个小时。

“他想让我跟老伴一块移民过去,老是跟我说那边多好多好,还托那边移民局给我打电话,说一切都办好了,就等我们过去。”可朱曼华和老伴想了想还是坚决不去。

“剪纸咱中国老百姓的传统艺术,它不能离开咱的地方,到外边它就变味了,再说了,我也算是咱中国一个民间艺术的人才,我走了,损失的是咱的国家,我要让剪纸艺术,在咱烟台这一亩八分地上流传下去。”这是整个采访中,朱曼华说的最完整,也是最干脆的的一句话。

话有点空,可是你从她脸上看到的是真诚。

很多人都认为,像剪纸这样的民间艺术,很快就会消亡了,可朱曼华并不这么认为,“我的儿子、女儿都做这个,而且喜欢这个,我的小外甥5岁就会剪纸,还登台给外国朋友表演,我们家以前是做剪纸的,以后也会做下去。”

为了实现把剪纸这样的艺术流传下去的理想,朱曼华正在尝试着把她的剪纸事业做得更大,甚至有一天能实现产业化。(《齐鲁周刊》记者 孙勇杰/文 施晓亮/图)

|